片平の仕事Katahira’s Works

富士川SA(下り線)造園設計に関わって富士川SA(下り線)/東名高速道路/静岡県富士市

大澤 聡(リーダー) 小口 洋司 中里 佳行

業務概要

本業務は、平成11年より2カ年にわたり基本設計から詳細設計までを一貫して行った業務です。当時の休憩施設は、写真1のように下り線側に集約された形式でしたが、利用者の増加、施設の老朽化及びサービス向上等により、上下線に分離してリニューアルされました。

なお、富士川SAは、"故片平信貴会長が富士山の眺望にこだわり、自ら踏査してその位置を選定された休憩施設である"と聞いており、時を越えて同じ場所の設計に関われることは身の引き締まる思いでした。

計画条件

計画条件は以下のとおりでした。

- 富士山と富士川を望める好立地にあるので、「富士山の眺望」「富士川、富士市街の展望」を確実に活かした園地計画を立案する。

- 展望園地がお客様の主動線から離れているため、園地への強力な誘導を図る工夫をする。

- 既存木のサクラ、ケヤキの有効活用を図る。

- 潤いのある空間とするために緑陰駐車場を計画する。

- 人に優しい空間としてユニバーサルデザインに配慮する。

整備方針

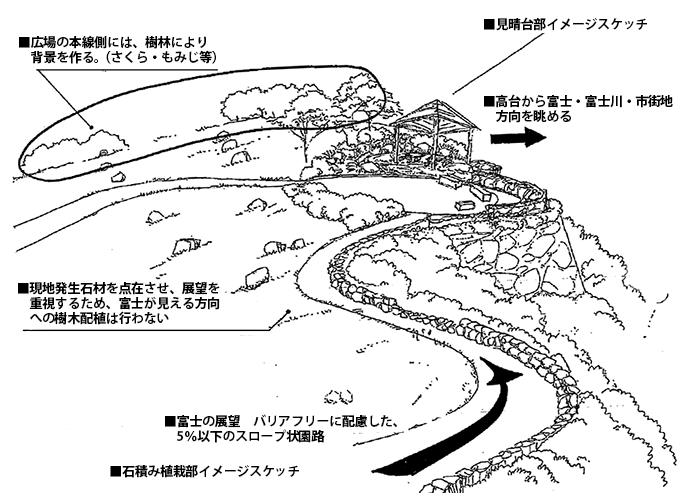

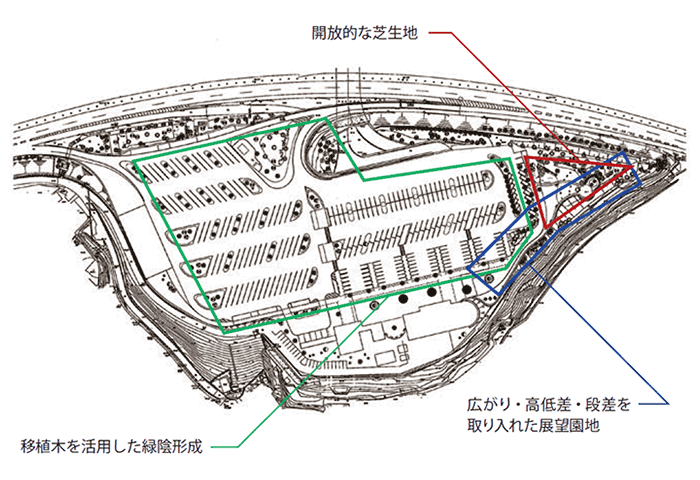

計画条件を確実に実行するために『富士絶景~富士の眺望を印象付け、憩いの場を提供する園地計画~』というテーマを作成し、以下の整備方針にしたがって設計を実施しました【図A参照】。

- 人を気にすることなく眺望を楽しめるように展望園地には、広がり・高低差・段差を取り入れる。

- 園地は、人が集まっている様子がわかるように開放的な芝生地とし、人を誘導する。

- 本線側の既存木はそのまま活用し、富士山側は『富士絶景』を具現化できるように全て伐採する。施設前の広場には形状の良いケヤキを移植して緑陰を形成する。

- 駐車場には、主にケヤキの移植木を用いて緑陰を形成する。

- 段差のない広場、すぐに腰掛けられるように多数のベンチを配置する。

現地取材「覗き穴」

取材での最大ポイントは、「富士山及び富士川の眺望が確実に活かされた園地に出来上がっているか」においていました。

当日は、梅雨入りしたとあって、天気は曇りのち雨。腹ごしらえで入ったレストランからは、かろうじて富士山の中腹を撮影することができました【写真2参照】。食事が終わって外に出ると雨が降り出し、富士山の方向も定まらないことから、富士山を覗き見る石碑?【写真3参照】から雰囲気だけ味わってきました。

仕方なく富士山の眺望はあきらめ、設計図面と現地を照らし合わせて、理想と現実を見て回りました。

写真2:レストランから見る富士山

写真3:覗いてはみたものの...

恐るべしスターバックス

2004年4月撮影の写真を見ていただきたい。

開放的な広場から富士山が望め、人が自然と展望園地へ脚を運んでいることがうかがえます【写真4参照】。まさに、設計者が予想した通りの状況がそこに見られました。

ところが、開放的な広場の一等地に某コーヒーショップ(以下スタバと呼ぶ)が・・・【写真5参照】。広場から見渡せた絶景が遮られるという、設計者としては非常に悲しい状況となっていました。

写真4:2004年4月の広場

写真5:2006年12月オープン後の広場

ところが規制緩和の恩恵で、美味しいコーヒーを飲みながら『富士絶景』が見られるという設計当時は発想できなかったアイデアが、さらに人を集めより賑わいを見せている事実がそこにはありました【写真6参照】。

これならば、さぞかし移動の疲れを癒すことも出来るでしょう。スタバ前の広場には喫煙スペースが設けられ、愛煙家もくつろいでいました。恐るべしスタバの集客力。

写真6:賑わいをみせるスタバ前広場

富士見の展望台

展望は、『富士絶景』を完結する地点として位置付け、園地は「芝生地として開放的にし、部分的に現地発生石を点在させアクセントをつける。富士山側は眺望を確保するために植栽は行わない。」としていました(図2)。

残念ながら現地は、園地も富士山側も植栽され、設計思想が十分に反映されているとは言えませんでした【写真7参照】。

また、ベンチに腰掛けてみると、富士山の眺望が繁茂した低木により妨げられていたところもあり、残念な結果でした。お客様の視点に立つ管理の重要性をひしひしと感じます。

しかし、リポーターの中には設計思想とは反対に「園地内の自然度がアップしたのは、けっして悲観することではなく、林の中の散策というのも、休息を目的としたドライバーにとっては価値のあることではなかろうか」という意見もありました【写真8参照】。

ただ、歩道脇に吸殻が捨てられていたり、ゴミが捨てられたりしているのを見ると非常に心が痛みました。

写真7:富士見の展望台付近の状況

写真8:園地内の状況

既存木の有効活用

整備方針として既存木の有効活用をあげていました。オープンから10年、特に移植したケヤキの生育が思わしくなく、枝先が枯れていました【写真9参照】。

根の生育に障害があるのかもしれません。養分の不足、水はけの悪さ、SAという過酷な生育環境等、いろいろ要因は考えられますが、頻繁にお客様が来るこの場所を考えると、手厚い管理が必要であると感じます。

設計者としても、なかなかここまで考えられませんでした。限界を感じます。

リポーター

- 大澤 聡(東北支店、1984年入社)

- なかなか振り返ることのできない成果を、今回じっくり見られ、新たなイメージが湧いてきました。